月刊『商人舎』12月号、

本日発売!!

特集は、

「ポスト・モダニズムVC(ボランタリーチェーン)」

サブタイトルは、

「全日食チェーンと商業現代化現象を追う」

雑誌の表紙のCover Message。

2013年最大のショックは

「小売店舗数の激減」である。

11月末発表の最新経済センサスの報告で、

それは100万件を割り込み、

99万店に減少。

最大で172万軒もあった小売店舗は、

ピーク時に比して72万店、

42%も減った。

卸売業も機能喪失して、

流通の毛細血管に血が通わず、

「買い物難民」の消費者ならぬ

「仕入れ難民」の小売業者が出現している。

かつての通商産業省の「流通近代化」の

目玉の一つが

ボランタリーチェーンの構築だったが、

低迷するこの業態に

脱近代化の兆候がほの見えている。

「近代化主義」のモダニズムに

行き詰まりが見えて、

だから「脱近代化=現代化」の

「ポスト・モダニズム」現象が現れる。

日本の小売業にも、まさに

「現代化」が必須となってきている。

「コスモス・ベリーズなど

ポスト・モダニズムの

ボランタリーチェーンを追うことで、

商業現代化の大きな図柄を描こう。

今年最後の号は、

思い切って、

商人舎の主張を前面に出しました。

すなわち「現代化」。

ポスト・モダニズム。

パラダイムの転換が起こっています。

それをボランタリーチェーンを舞台に、

大きな絵柄で描いてみました。

私自身の原稿では、

故堤清二さんの『変革の透視図』が、

大いに参考になりました。

驚くべき予言力を持った書物。

堤さんに感謝の意を表明しつつ、

再びご冥福を祈りたいと思います。

合掌。

さて私は、

今日から12日までの3日間、

中国の首都・北京へ。

羽田空港国際線。

出発です。

朝9時25分羽田発の全日空機。

あいにくの雨。

でも元気に出発。

4時間弱のフライトで、北京へ。

今の北京国際空港は

2008年のオリンピック開催年につくられた。

ガラス張りで壁のないデザイン。

快適な空港。

すぐさま、同じく2008年にできた

昌平区のイオンショッピングセンターへ。

イオンは北京市内に2店を出店している。

この店は北京1号店。

入り口はクリスマスのデコレーション。

核店舗は総合スーパーのイオン。

全体はリージョナルショッピングセンター。

イオンモールが担当。

1階が食品フロアとGMS部門。

2階が衣料のイオンスタイルストア。

1階スーパーマーケット。

その入り口。

青果部門は強力。

精肉はロノ字型の作業場の真ん中に、

豚の枝肉を3本吊るして演出。

惣菜も強い。

店はクリスマスプロモーション一色。

早仕掛け。

お客も実によく入っている。

主通路でもクリスマス商品をボリューム展開。

ワイン売場もクリスマス。

ハーゲンダッツも。

2階はイオンスタイルストア。

その主通路。

天井に赤と緑の大きなリボンを装飾。

モールへの通路でも、

顧客が寄りつき、店員が対応する。

日本のイオンよりも、

明らかに店に元気がある。

売場づくりも日本より、

思い切りがあっていい。

そんな感想を抱くほど。

つくづくと思った。

商売は人が多いところでやるべし。

まさに岡田屋の家訓。

「大黒柱に車をつけよ」

詳細は『商人舎magazine』で、

近々に紹介しょう。

最後にイオン管理の吴さん、

サービスカウンター部門のみなさんと。

みなさん、がんばってください。

それから北京市郊外の八達嶺長城へ。

いわゆる中国が誇る「万里の長城」。

世界文化遺産。

首都を外敵の匈奴から守るための城壁。

2012年に新たに発表された総延長は、

2万1196km。

2000年以上前の春秋戦国時代に基礎が築かれ、

秦の始皇帝がばらばらだった長城を繋いだ。

明の永楽帝が外長城と内長城を築いて、

防御態勢を強固なものにした。

尾根に築かれた建造物。

さっそく、登ってみることにした。

長城入口。

急こう配の階段。

長城の回廊。

大砲は余興。

城塞から発して、

回廊はつづく。

少し上ると景色が一変する。

この山々の先から、

匈奴が攻めてきた。

それを防ぐために尾根伝いに、

ながい長い城壁をつくった。

想像を絶する壮大な事業。

石畳にして登りやすく整備されたのは1980年代。

それでも急こう配。

城壁から覗いてみた。

絶景。

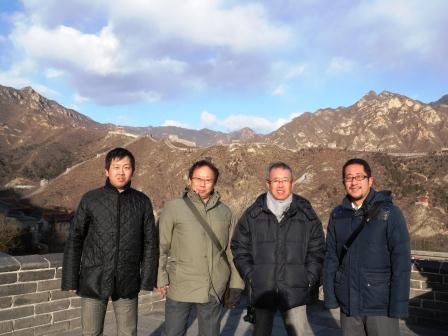

その中で写真。

右から案内役の徐さんと

MDD会事務局長の前田仁さん、

JTB西日本の小阪裕介さん。

そして夜は北京ダック料理へ。

その北京第一の名店「全聚徳」。

入口に北京ダック。

そして出迎え。

当然ながら、一緒に写真。

回廊。

食堂。

パフォーマンス。

最高です。

堪能した。

しかし今朝まで日本にいたのに、

今は、万里の長城や北京ダックを、

楽しんでいる自分たち。

不思議な気がした。

食事の後は、

天安門広場のイルミネーション。

滞在初日。

イオンモールの繁盛ぶりとともに、

北京の文化に触れた一日だった。

(つづきます)

〈結城義晴〉