平昌冬季オリンピック。

いよいよ佳境に入ってきた。

フィギアスケート男子。

羽生結弦登場。

前回のソチ五輪金メダリスト。

怪我からの復活をかけた演技。

ショパンのバラード第1番、

ピアノの旋律。

悲壮感漂う羽生のスケーティング。

ターン、ステップ、ジャンプ、スピン。

ショートプログラムで111.68点。

感動した。

このあともまだまだ、

花形競技が待っている。

それにメダルを取れなくとも、

カーリングの面白さは、

われわれを魅了する。

政治性が強い今回の冬季五輪も、

アスリートたちの真摯な競技姿によって

洗い流されるような気分だ。

さて今日は、

午後から横浜商人舎オフィスで、

商人舎マガジンWeb会議。

この春から夏にかけて、

大リニューアルを図る。

そのための議論は熱を帯びる。

Web会議メンバーと入れ替わるように、

渦原実男先生。

福岡の西南学院大学商学部教授。

専門は流通論。

Facebookでの友達だが、

ずっとお会いしたかった学者だ。

ざっくばらんなお人柄で、

すぐに意気投合。

日本の商業学会の話から、

アメリカや日本のチェーンストアの話、

経営者のエピソードなど、

互いに知識と情報を交換した。

渦原先生の半生を聞かせていただき、

私は商人舎設立のときのこと、

商業の現代化と知識商人、

そして月刊商人舎のことなど、

懐かしい級友にあったような感覚。

1951年生まれで一つ年上。

これからも長いお付き合いになりそうだ。

さて、日経新聞「私の履歴書」

松井忠三さんが今月の主役。

もちろん(株)良品計画元会長。

そして今日は、

第15回「無印良品誕生」

松井さんは東京教育大学に進み、

学生運動で逮捕される。

そして厳しい就職の壁に阻まれ、

1973年に西友ストアー(当時)に入社。

店舗での様々な経験は、

実に面白い。

そして1976年、人事部厚生課に転任。

そんな時に「無印良品」は開発される。

「石油危機後は節約志向が強くなり、

大手スーパーは、

PB商品の開発に力を入れる」

「当時は『ノーブランド商品』として

人気となるが品質が軽視され

短命に終わる」

ノーブランドは「ホワイトブランド」、

あるいは「ゼネリック」と呼ばれた。

もちろんアメリカで大隆盛。

それが日本に直輸入された。

ダイエーが先鞭をつけ、

イトーヨーカ堂もジャスコも、

ニチイもマイカルも、

みんなノーブランドを開発して販売した。

「そんな時、主婦の率直な声が

西友の開発部隊を動かした」

「マッシュルーム缶詰は

素材の10%を捨てている」

「見栄えのために

両端を使っていなかったのだ。

全てを使えば低価格で作れる。

これが無印良品の誕生のきっかけ。

本質的な指摘だった」

西友から依頼を受けて、

この主婦の声を集めたのが、

(株)ドゥタンク・ダイナックスだった。

当時はやりの「Think Tank」ではなく、

「Do Tank」を標榜していた。

前者は「=考える集団」、

後者は「=行動する集団」。

46歳で早世した天才・小野貴邦率いる、

先鋭的なコンサルタント集団だった。

いま、そのマインドは、

小野さんの舎弟の稲垣佳伸さんによって、

(株)ドゥ・ハウスに受け継がれている。

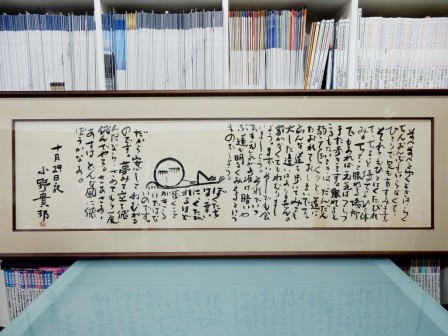

稲垣さんが贈ってくださった。

小野さんの書画。

私は1977年4月に、

(株)商業界に入社して、

月刊販売革新編集部に配属された。

入社してすぐに販売革新誌上で、

「素材缶詰開発ストーリー」を特集した。

西友から全資料を提供してもらって、

極めて革新的な誌面だった。

この素材缶詰の開発コンセプトが、

松井忠三さんのマッシュルームの話だ。

だから私にとって今日の「履歴書」は、

あの駆け出しの頃を思い出させてくれて

本当に懐かしかった。

今から40年前のことだ。

「さて商品名をどうするか。

堤清二さんやデザイナーの田中一光さん、

コピーライターの小池一子さんらが

議論を重ねた」

「ノーブランドでは、

同業他社との差が打ち出せない」

そして「ノーブランド」を直訳して「無印」、

さらに「安かろう悪かろうのイメージ」を

払拭する意味の「良品」。

このオクシモロンのネーミングも、

秀逸だった。

「無印良品の第1弾が

西友の店頭に並んだのは80年12月。

店内にこんなポスターが貼られた」

小池一子さんのコピー。

「わけあって、安い。」

すばらしい。

他社のノーブランドは、

アメリカの物真似だった。

しかし「無印良品」は、

独自のイノベーションに満ちていた。

ダイエーのノーブランドは、

その後、セービングに受け継がれた。

西友はウォルマートに買収されたが、

「無印良品」は「良品計画」を生み出した。

小野貴邦のスピリットとマインドは、

きっとこれらの商品のなかに、

脈々と生きているに違いない。

「無印良品外伝」

勝手に書いてしまって、

まことに恐縮。

お許しください。

しかし毎日の「私の履歴書」

ぜひ読んでください。

〈結城義晴〉