連続テレビ小説、

おしん。

日経新聞「私の履歴書」

今月は橋田壽賀子さん。

ご存知、脚本家。

その圧倒的代表作が「おしん」。

昨日のタイトルは「おしん症候群」

昭和58年のNHK連続テレビ小説。

「おしん」は4月から始まった。

1983年。

このNHK連続番組自体は、

昭和41年(1966年)の「おはなはん」が最初。

そして歴代人気ランキングは、

第1位が樫山文江のおはなはんで、

第2位がおしん。

おしんの放送が始まると、

瞬く間にブームが起こった。

それが”オシンドローム”。

おしんのシンドロームで、

“オシンドローム”。

語呂合わせだが、

世の中では語呂が大事だ。

おしんの子役は小林綾子。

いまや46歳のレディだが、

芯の強い、いい子どもを熱演した。

その演技に対して、

NHKに届いた封書は数千通。

まずはおしんへの同情、

そして過去の自分と重ねての感動、

そんな内容ばかりだった。

さまざまな現象が起こった。

橋田壽賀子さんが思い出しつつ語る。

おしんの奉公先は山形県酒田市。

「団体がバスを連ねて押しかけ、駅前には

赤ん坊を背負ったおしん像ができた」

母親の出稼ぎ先の銀山温泉の旅館。

“大根めし”がメニューに加えられた。

各地でおしんの名を付けた土産物が登場。

「おしんの子守唄」というレコード発売。

民謡歌手の金沢明子が歌い、

橋田壽賀子作詞、遠藤実作曲。

作詞したのは夫の嘉一さんだった。

衆議院の議院運営委員会。

「おしん後援会」が発足。

小林綾子は文部大臣に呼ばれて面会した。

政治は「おしん国会」と呼ばれたし、

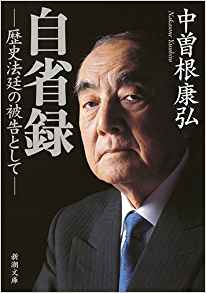

中曽根康弘首相のキャッチフレーズは、

「おしん・康弘・隆の里」

当時の横綱隆の里が辛抱の末に、

最高位に上り詰めたからだ。

しかし橋田壽賀子さんは述懐する。

「昔の貧しさに耐えて

生きてきた人を描いたことが、

修身の復活のように受け取られて

心外だった」

「明治から昭和の時代を、

おしんという架空の人物を通して

忠実にたどっただけなのに、

なぜそこに政治が入り込んでくるのか

理解できなかった」

幼少期が小林幸子、

成人してからは田中裕子、

そして晩年は乙羽信子。

その乙羽おしんは、

「スーパーの仕事に専念する」

すると視聴者からの反響。

「商売の鬼になっている」

「こんなおしんは見たくない」

なぜスーパーマーケットの経営が、

「商売の鬼」なのか。

しかし橋田。

「それこそ私が狙っていたことだった」

「あのころの日本人は

金もうけに走りすぎて、

本当の自分を見失っていなかったか。

金もうけと人としての幸せの区別が

つかなくなっていなかったか」

「私はおしんを通じて

そう言いたかった」

ドラマの中でおしんは、

「セルフサービスのスーパー」を開業する。

昭和30年(1955年)。

紀ノ国屋のオープンが昭和28年、

九州の福岡・小倉の丸和フードセンターが、

昭和31年のスタートで、

これが生活圏スーパーマーケットとして、

第一号とされているから、

ドラマとは言え、おしんの「スーパー」は、

日本の先駆けとなるものだった。

しかし 橋田壽賀子も、

スーパーマーケットやチェーンストアを、

「金儲け」の象徴としてとらえた。

私はここに「偏見」があるのだと思う。

残念ながら。

「1年間の放送が終わってみれば、

平均視聴率52.6%、最高視聴率62.9%。

その後、68の国と地域で放送された」

海外のテレビの最高視聴率は、

イランで82%、タイで81%、

北京でも76%を記録。

現在の中国やタイの経営者たちも、

おしんで学んだ、のかもしれない。

「耐えるおしん、

夢を捨てないおしん、

優しさを失わないおしん」

その姿が言葉や宗教を超えて、

人々に届いた。

おしんのモデルは、

和田カツさんともいわれている。

熱海のヤオハンの創業者だ。

現在の㈱イズミ社長の山西泰明さんの、

ご母堂ということになるが、

橋田壽賀子さんは言う。

「ヒントはいただいたが、

モデルはいない」

それは作家の自負であり、

真実だ。

「いるとすれば、それは、

苦難の時代を生き抜いてきた

“日本の女たち”だ」

そして最後に、

「私は昭和天皇にご覧いただきたくて、

このドラマを書いたような気がする。

だからおしんの生まれを

陛下と同じ明治34年にした」

しかし晩年のおしんが、

「金儲け」に走ったことは、

作家の自負から生まれた、

日本人批判でもある。

「商人と屏風は、

曲がっていないと

立たない」

この言葉に対して倉本長治は、

石田梅岩を引いて反論した。

「商人も屏風もどちらも、

まっすぐで

平らなところにしか、

立たない」

おしんもそれだったはずだ。

「耐えるおしん、

夢を捨てないおしん、

優しさを失わないおしん」

この辛抱と商売は、紙一重。

人々の意識の中で、

結びつきやすいのかもしれない。

そして商売をする人間も、

紙一重で「金儲け」に走りやすい。

日曜日に、そんなことを思った。

〈結城義晴〉