超大型猛烈台風19号が上陸しそうだ。

しかし、秋の空と秋の雲は、

美しい。

その台風来襲の前に、

うれしいニュース。

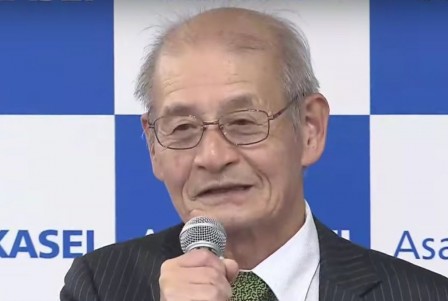

2019年ノーベル化学賞。

旭化成㈱の吉野彰名誉フェローらが受賞。

1970年に京都大学工学部石油化学科卒業、

72年に同大学院工学研究科修士課程修了。

すぐに旭化成に入社して研究畑へ。

80年代にはリチウムイオン2次電池の、

応用研究を開始。

充電することによって、

繰り返して使うことが出来る電池だ。

さらに電気自動車(EV)への転換のなかで、

リチウムイオン2次電池は、

車の電動化に欠かせないエネルギー源だ。

吉野さんは、

技術イノベーション力のために、

基礎研究と応用研究の両輪を、

バランスよく充実させよと説いている。

日経新聞のインタビューに答える。

「基礎研究は10個に1個当たればいい。

無駄なことをいっぱいしないと

新しいことは生まれてこない。

自分の好奇心に基づき、

何に使えるかは別にして、

新しい現象を一生懸命

見つけることが必要です」

一方の応用研究。

「もう1つは逆で、

本当に役に立つ研究」

川上川下論も展開する。

「電池そのものは

川下じゃなくて川中にあたる。

電池業界だけじゃなくて、

世界全体の産業変化として、

川中がなくなってきた」

「川下と川上がダイレクトにつながるのが

成功パターンになっている。

「川中に相当する部分の元気が

なくなってくるのはしょうがない。

自分が川中に来たなと思ったら、

川上に行くか、

徹底的に川下に行く必要がある」

「川下はGAFAの世界だから、

手ごわいとは思うが、

ちゃんとやっていかないといけない」

電池の父は、

世界の産業の趨勢を見ている。

旭化成は電池メーカーではない。

「私が電池メーカーの研究者だったら、

リチウムイオン電池を開発しなかった。

理由は開発の過程の中で

随所に材料そのものを

自分で見つけていく必要があったから」

この視点は我々にも必須だ。

今日は中間決算の記者会見。

毎年、この時期は海外に行っているから、

出ることができない。

今年は楽しみにしている。

まず、東京・日比谷の東京商工会議所。

㈱ライフコーポレーション。

真ん中は岩崎高治社長と清水信次会長。

右が河合信之取締役、左が宮田孝一部長。

河合さんが決算内容を丁寧に説明して、

岩崎さんが質疑応答にてきぱきと答える。

93歳の清水会長。

質問には答えないが、

場の空気を感じて、

マスコミからの会社への評価を測り取る。

岩﨑さんはどんな質問も、

きちんと聞いて、きちんと答えてくれる。

それが実にいい。

決算内容は、

商人舎流通スーパーニュース。

ライフNews|

営業収益3534億円1.5%増・経常利益20%増

この厳しい上半期に増収増益。

満足のいく半年だった。

この内容は月刊商人舎11月号で紹介。

その後、日本橋へ。

テレビなどによく出てくるが、

これが「お江戸日本橋」

日本橋三越本店。

そして大和屋。

鰹節の老舗銘店。

超一等地のシックな店構え。

店主が迎えてくれた。

社長の外山順一郎さん。

立教大学大学院修了の修士。

結城義晴ゼミ3期生で、

「経験価値マーケティング」の修士論文、

秀逸だった。

私は東京日本橋タワーへ。

こちらはイオン㈱記者会見。

執行役の三宅香さんが、

決算概要をキリリと説明。

環境・社会貢献・PR・IR担当。

その内容は、

イオンnews|

第2Q 営業収益4兆2902億円、9期連続過去最高

最前列にはイオンの社長・副社長がずらり。

右から岡田元也社長グループCEO

岡崎双一副社長GMS事業担当兼国際事業担当

吉田 昭夫副社長ディベロッパー事業担当兼デジタル事業担当

そして藤田元宏副社長SM事業担当

スーパーマーケット事業に関しては、

藤田さんが理路整然と説明。

それは月刊商人舎11月号に、

結城義晴の解説付きで掲載。

吉田さんの事業は今回も、

イオン全体をけん引した。

記者からの質問には、

岡﨑さんと岡田さんが答えた。

とくに岡田さんが雄弁だった。

いつものように下を向きながら、

シャイなところをうかがわせたが、

中身は大胆不敵。

イオンの大変革を促す発言だった。

西郷隆盛は、

大きく叩けば大きく響き

小さく叩けば小さく響く

しかし今日の岡田元也は、

小さく叩いた鐘でも、

大きく響かせた。

岡田さんの強い反骨精神が、

表に現れてきて、

私は実に愉快だった。

一言でいえば、

これまでの発想を全面転換せよ。

旭化成が専門外の仕事をした。

リチウムイオン電池開発で、

ノーベル賞を獲得した。

岡田さんはイオン全体に、

そんなことを要請し、宣言した。

この発言も、

月刊商人舎11月号に掲載。

懇切丁寧な結城義晴解説付き。

楽しみにしてください。

しかし岩崎高治、岡田元也。

今日は贅沢で愉快な記者会見ばかりだった。

この時期に海外に出るのは、

今後、控えたほうがいいと思った。

〈結城義晴〉