クリスマス・イブ。

とはいっても仕事。

多分、明日のクリスマスも仕事。

原稿の執筆と入稿。

今年最後の雑誌づくり。

力が入ります。

もうこうやって、45年。

雑誌づくりのために、

取材し、資料を読み、現場を訪れる。

つまり研究する。

それらを総括して、

一定の結論を出す。

それが一冊の雑誌となる。

その合間に、

研修をやったり、講演したり。

その合間に単行本を書いたり。

少しずつ一歩ずつ、

真理に向かって進んでいく。

それが私の仕事です。

それが私の役目です。

いくつになっても、

止められない。

止めてはいけない。

今日はオフィスのそばの歯医者へ。

急に冷たいものを飲むと、

歯が染みる状態になった。

虫歯ではない。

軽い「象牙質知覚過敏症」だと診断された。

歯の磨き方を基本からレクチャーされる。

毎日、丁寧にそれを続けると治る。

12月を振り返ると、

まず大腸ポリープの切除で慈恵大学病院、

糖尿病の治療で大手町プレイス内科、

緑内障の治療でお茶の水井上眼科、

そして知覚過敏症で浅間台歯科医院。

2021年12月は病院巡り月間だった。

幸いにしてこの2年間、

新型コロナウイルスには、

感染しなかった。

それが私へのクリスマスプレゼントだろう。

歯科医院の前の公園の木々。

小学校は今度の日曜日から冬休みだ。

それでも子どもたちが大勢、遊んでいる。

その声が弾んでいる。

クリスマスのプレゼントが、

待っているからだろうか。

葉のなくなった木々の枝が、

青空に映える。

2本の銀杏の木。

師走の空に枝を伸ばす。

残念ながら横浜は、

雪のクリスマスにはならない。

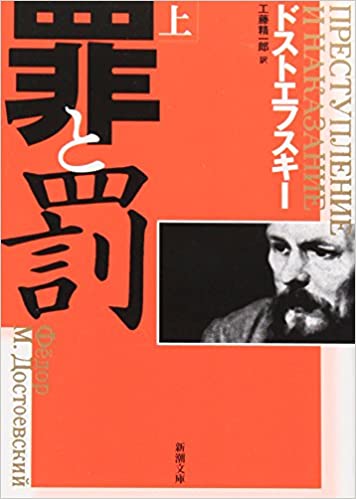

日経新聞の一面コラム「春秋」

ロシアの文豪を取り上げる。

フョードル・ドストエフスキー。

(Фёдор Mихáйлович Достоевский)

今年生誕200年、没後140年を迎える。

「ドストエフスキーは

常にお金の問題で悩み続けた」

「自身の賭博癖。

無心に群がる親戚たち。

人生最後の文章も、

小説の印税を早く払ってほしいという

編集者へのお願いだったという」

わかるなあ。

「文豪の素顔は妙に人間臭い」

だから文豪の長編小説にも、

何度もお金が具体的な金額を示して登場する。

『カラマーゾフの兄弟』では、

「現金3000ルーブルが殺人事件の鍵になる」

現在1ルーブルは1.55円だから、

3000ルーブルは4650円だが、

ドストエフスキー時代の19世紀には、

1ルーブルが現在の1000円相当で、

3000ルーブルは300万円ぐらいだった。

当時の可処分所得にすると、

1500万円くらいだろうか。

『罪と罰』でも、

主人公の貧乏学生ラスコーリニコフが、

金貸し老婆を殺してしまうが、

質草として父親の形見を持ち込む。

その質草の銀時計の値段が、

利子天引きで1ルーブル50コペイカだった。

1500円と言ったところか。

これは情けないほど安い。

ドストエフスキーは、

信仰の意味など深遠な議論を展開しつつ、

金に翻弄される人間を描く。

コラム。

「当時のロシアは

急速な近代化で混乱の中にあった」

社会学者の大沢真幸さんが解説する。

「この作家には神と金が生涯の問題であり、

両者を重ねて見ていた」

今でもそれは人間の悩みの根源である。

その大沢さんの分析。

「金が新たな神となったのが

資本主義であり、

神を巡る精緻な議論は

資本主義の長所と困難を考える

ヒントとして今も有効だ」

渋沢栄一の『論語と算盤』も、

神と金に置き換えることができる。

商売の長所と困難をも考えさせられる。

コラム。

「世情が不安定な時ほど

ドストエフスキーの読者は増えるそうだ。

だとすれば文豪の地位は安泰だが、

素直に喜びにくい」

クリスマスイブの今日。

商売の神様は、

儲けることを正当だとしつつ、

金に対して、

ストイックであれと教える。

倉本長治が書いている。

「金を儲けて富み、尊敬されても、

多くの人を支配しても、

心さびしく、幸せだと感じることのない

哀れな人びとの多いことは、

みんなにもよくわかっている」

商売やビジネスの目的が、

金を儲けることになってしまっては、

いけない。

〈結城義晴〉