実にいい。

コンパクトだから、

いつもそばにおいておける。

ナチュリバーブをつけた。

響きが増幅されて、

音量が深く、大きくなる。

毎日弾いているのが、

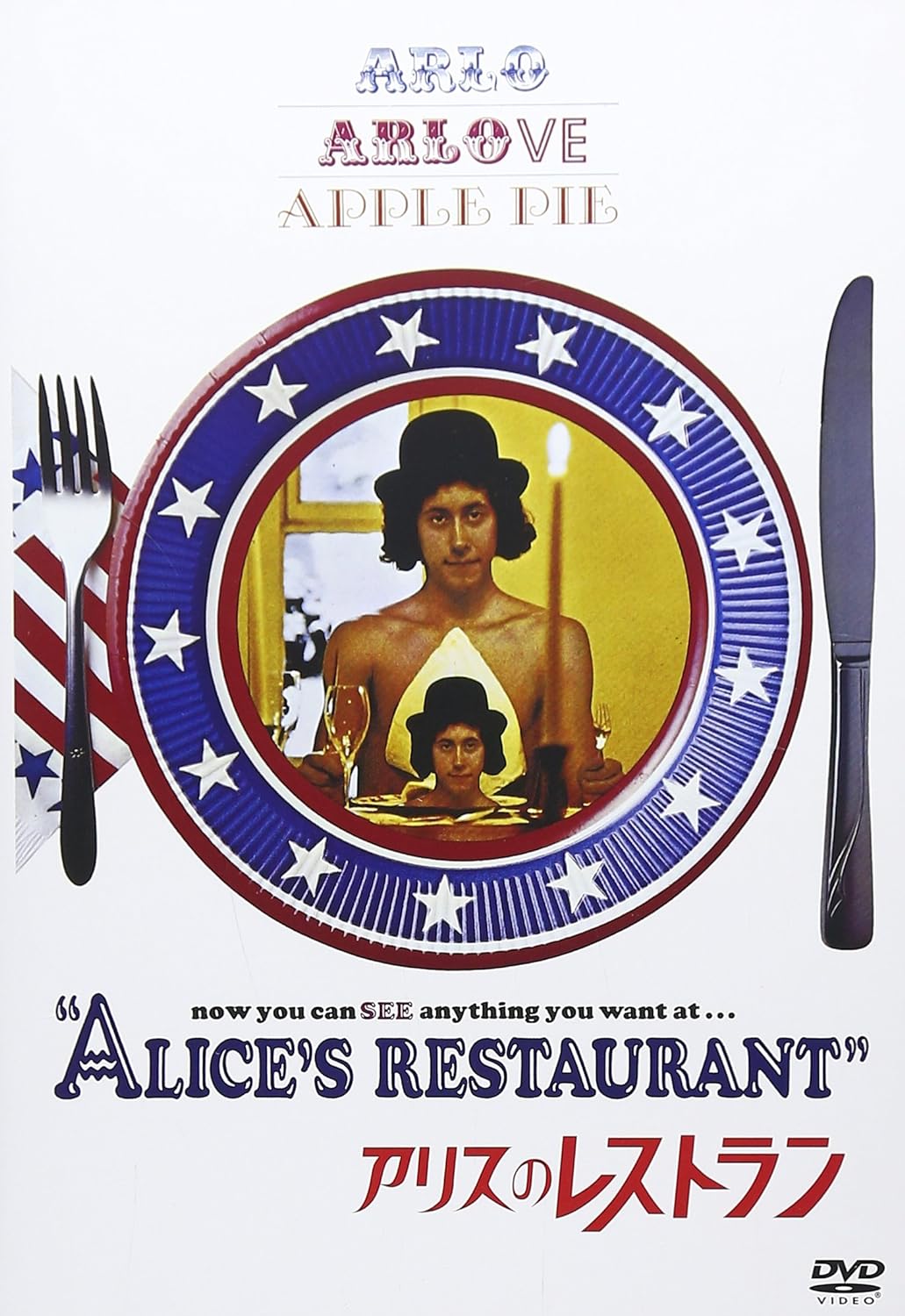

「アリスのレストラン」

アーロ・ガスリー。

You can get anything

you want at Alice’s Restaurant

You can get anything

you want at Alice’s Restaurant

Walk right in it’s around the back,

just a half a mile from the railroad track

An’ you can get anything

you want at Alice’s Restaurant

アリスのレストランなら、

何でも手にはいるよ。

そうアリスのレストランなら、

何でも手に入る。

鉄道の線路の裏側をぐるっと右に回って、

ちょうどハーフマイルくらい。

アリスのレストランなら、

何でも手に入るよ――。

さて、久しぶりに糸井重里。

ほぼ日に書く「今日のダーリン」

「善いこと」に関して。

こうすれば「善いこと」なのだ

という決まりがある。

「ゴミはゴミ箱に捨てる、というのが

“善いこと”であるとされていた時代」

「ゴミはゴミ箱に捨てるのが

“善いこと”であった」

「しかし、その決まりは、

少しずつ変わっていった――」

たとえば善いとされる商売のやり方があった。

たとえば古典的なチェーンストア理論があった。

それが変わっていった。

「ゴミのなかにも種類があって、

それを分けて捨てるのが、

“善いこと”になった。

そうなると、

ただゴミをゴミ箱に捨てていた人は、

“善いこと”をしていないことになる」

標準化が善いこととされていた。

しかし標準化のために、

さまざまなことを捨ててしまった。

すると何も考えない標準化は、

善いことをしていないことになる。

「さらに、ゴミの種類分けは

もっと複雑になっているが、

少なくとも『燃えるゴミ』『燃えないゴミ』

『資源ゴミ』『粗大ゴミ』の4種の分別は

常識になった」

「こうなると、

ゴミを燃えるか燃えないかの二分類で

捨てていた人は

『善いこと』をしていないことになる。

場合によっては

『悪いこと』をしていることにもなる」

「”善いこと”に決まりがある場合には、

その善い悪いの線引きの位置が動くことも多いし、

人間に備わった感覚だけでは判別がつかない」

「生まれつきゴミの分別のできる子どもなどは

存在しない」

マネジメント理論に関しては、

線引きの転換が顕著な現象として起こってしまった。

戦前までの「善いこと」は、

アンリ・ファヨールの管理過程論だった。

ファヨールは定義した。

管理とは、

「計画し、組織し、指揮命令し、

調整し、統制する」プロセスである。

それはピーター・ドラッカーによって、

強く否定された。

「(ファヨールの)職能別組織は、

明快さにおいてすぐれている。

しかしそれは、硬直的であって、

適応性に欠ける」

「ある程度の規模や複雑さに達するや

摩擦が随所にみられるようになる。

急速に誤解と反目を生み、

やがて帝国と化す」

ハーバート・サイモンは、断じた。

「ファヨールの理論は、

矛盾した経験則の寄せ集めである」

ヘンリー・ミンツバーグは、

その代表作『マネジャーの仕事』の序文で、

自著の意図を説明した。

「読者をファヨールの四つの単語から引き離し、

もっと根拠のある、そしてもっと役に立つ

マネジャーの仕事の説明に案内することである」

「ゴミを捨てる」という善いことは、

大きく変わった。

糸井。

「これとは別に、

人に自然に備わっているような

“善いこと”というものもある」

「困っている人に手を貸すというのは

“善いこと”だろう」

「他の人の立場や状況、悲しみやよろこびを

“思いやる”というのも”善いこと”とされている」

「自らがされて嫌なことは人にもしないとか

じぶんのしてほしいことを人にもするとか、

したりされたりしているうちに

身につくこともあるだろう」

ジェームズ・キャッシュ・ペニー。

そのゴールデンルール。

「さらば、すべて、

人にせられんと思うことは、

人にもまた、そのごとくせよ」

全米第2位のチェーンストアとなったペニーは、

この考えを社是としていた。

糸井。

「たぶん、どういう時代においても、

“なかよくする”ことだとか

“たすけあう”ことは、

変わらぬ”善いこと”であったろうし、

これはもう、人間の本性に関わるような

天から与えられた”生存戦略”であるのかもしれない」

武者小路実篤。

「仲良き事は美しき哉」

「こちらの”善いこと”のほうが、

実は、重みがある」

倉本長治はこれを説いた。

変わらない「善いこと」と、

変わる「善いこと」がある。

それらを見分ける英知こそ、

今、求められる。

〈結城義晴〉