2025年2月最後の日。

イオンの緊急記者会見。

月刊商人舎3月号の入稿の真っ最中なので、

on-lineで参加した。

イオン㈱がイオンモール㈱とイオンディライト㈱を、

完全子会社にする。

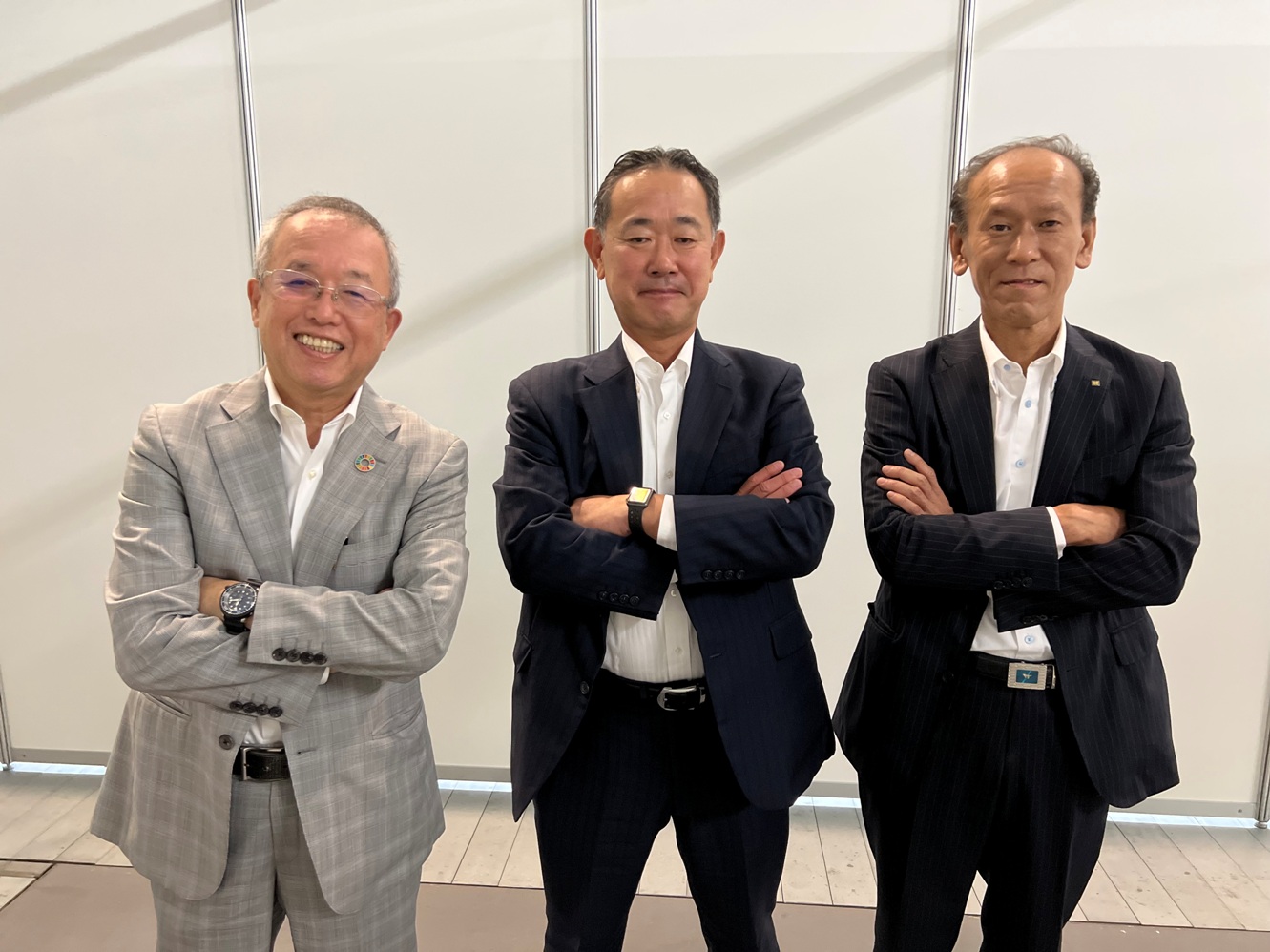

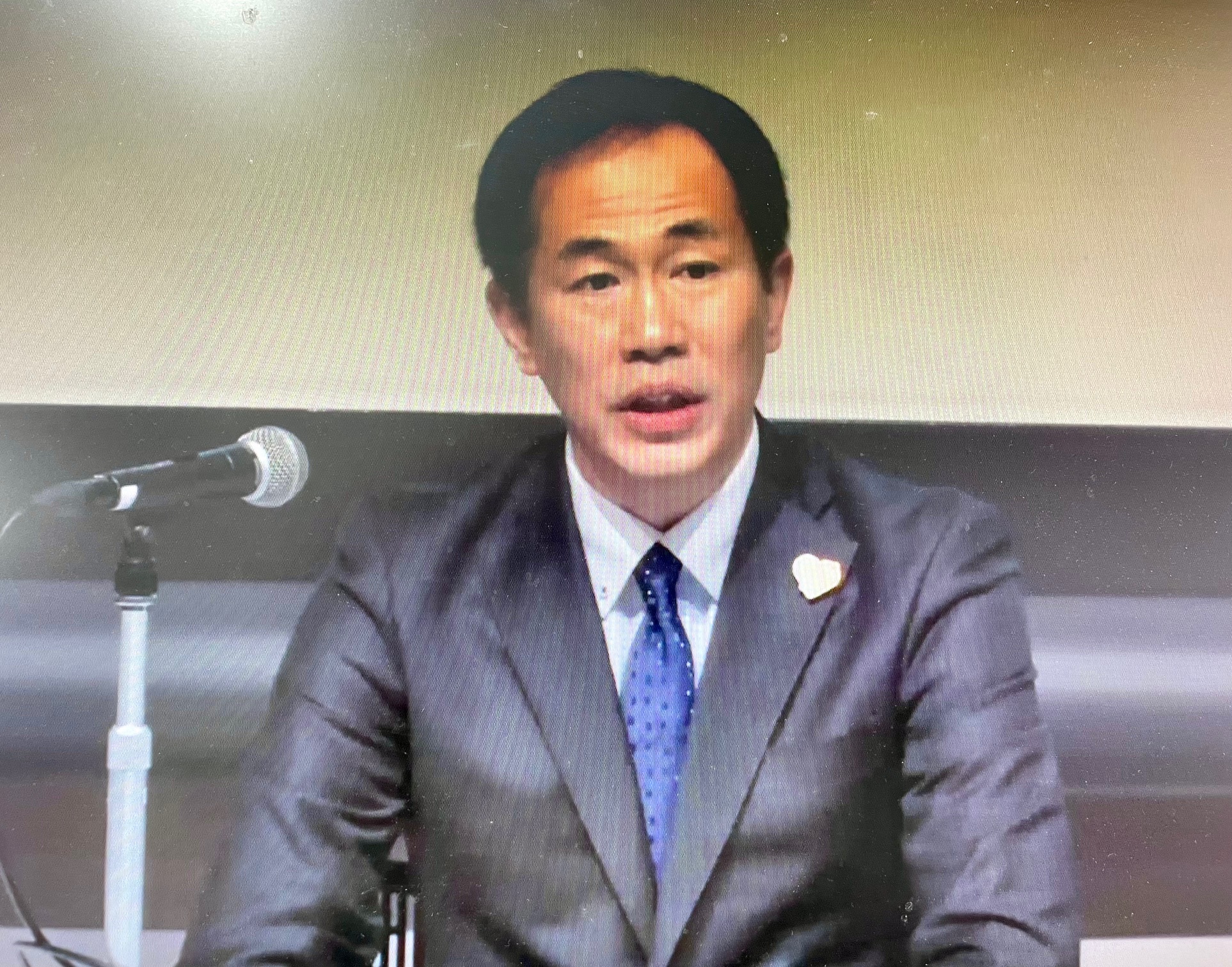

吉田昭夫イオン㈱社長が冒頭で趣旨を説明した。

大野恵司イオンモール㈱社長は、

ショッピングセンター事業の、

成長のビジョンを語った。

濵田和成イオンディライト㈱社長は、

機能を果たし続けたいと決意を述べた。

商人舎流通Supernews。

イオンはグループのホールディングカンパニーだ。

イオンモールは、

ショッピングセンターを開発し運営する。

主にリージョナルショッピングセンターだ。

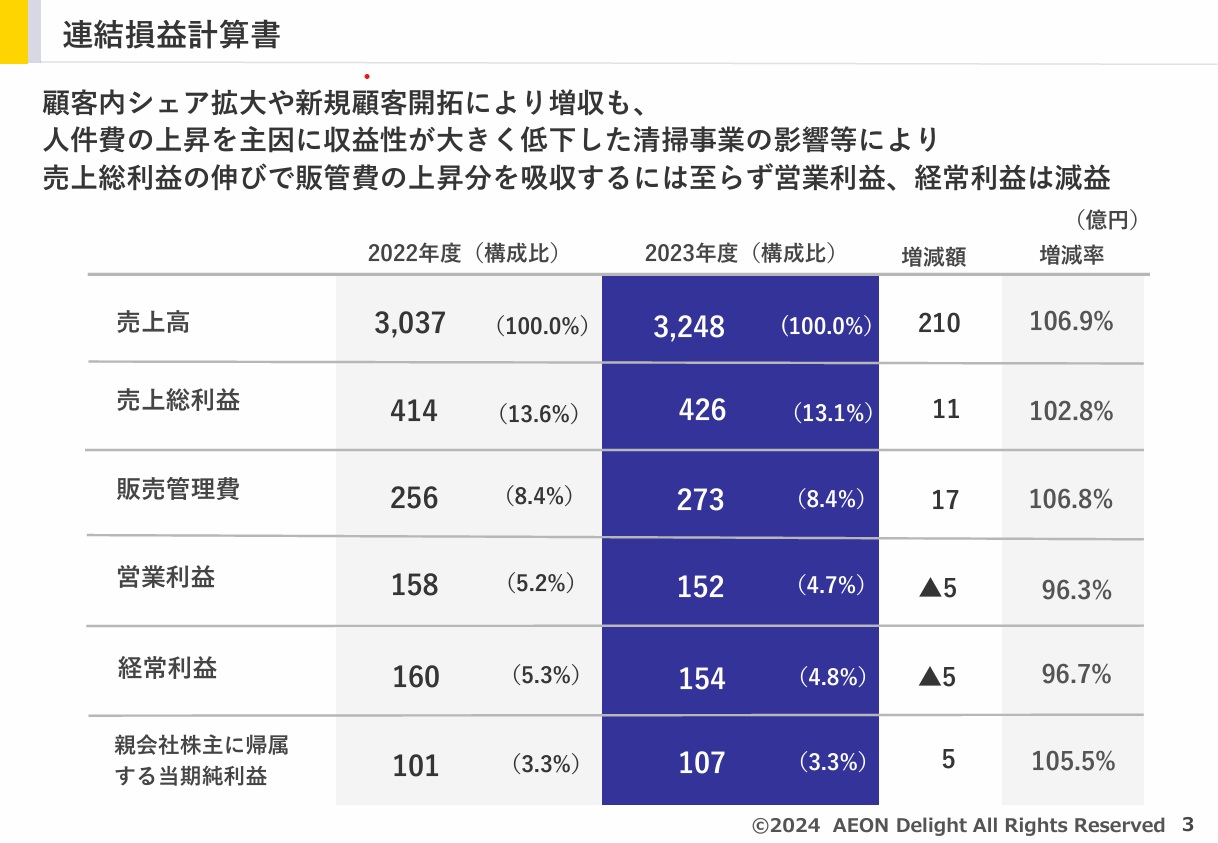

2024年2月期決算。

営業収益4232億円、営業利益464億円。

国内のモール事業として確固たる地位を築いている。

そしてイオンディライトは、

ファシリティマネジメント事業を展開する。

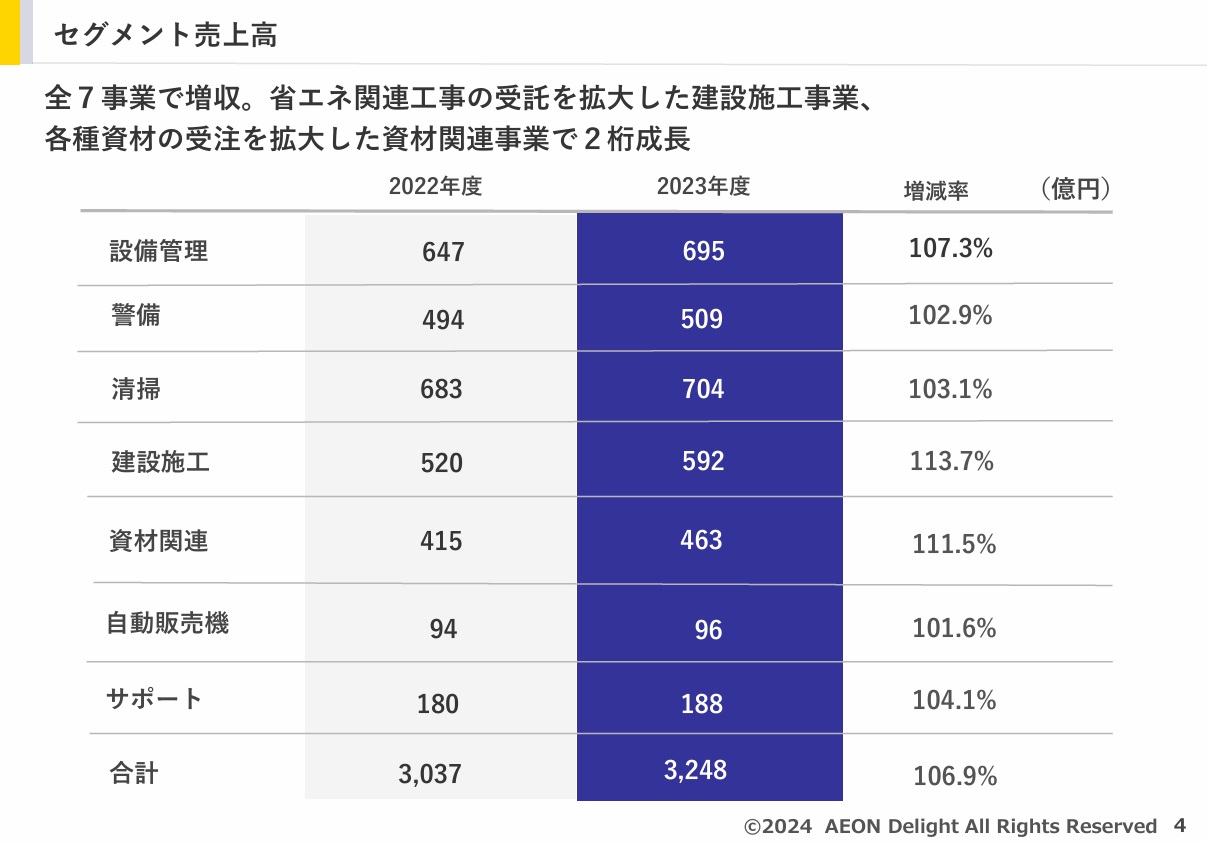

その事業範囲は決算のセグメント分類でわかりやすい。

国内・海外の店舗の清掃事業が、

売上高704億円で一番多い。

次が設備管理(施設管理)で695億円。

建設施工が592億円、

警備が509億円などなど。

イオンモールとは2月28日付で、

株式交換によって子会社化に向けた協議を開始。

これは全く問題なく進む。

イオンディライトに関しては、

公開買い付けによって完全子会社化する。

2月最後の日の発表は、

タイミングが絶妙だった。

この会見のキーワードは、

イオングループのもつ「スケーラビリティ」。

「組織が需要の増加に応じて、

規模を拡大できる能力」

つまりイオンモールとイオンディライトが、

完全子会社になることによって、

人財や資金、その他の要素を、

これまで以上に迅速に緊密に獲得して、

規模拡大していくことを可能とする。

イオンディライトの業績は、

イオンの小売店舗が成長を遂げれば遂げるほど、

自然増する。

他グループ、他企業にも営業をかけて、

清掃や施設管理、建設施工の事業を拡大していく。

イオンモールに関しては、

アジアに大きな成長の可能性を求める。

一つの問題は、

国内のリージョナルチェーンが、

どのように発展するか。

アメリカではこのフォーマットは、

すでに衰退している。

しかし発展途上の国や社会では、

まだまだニーズは高い。

イオンの吉田昭夫社長。

「イオングループは、

自主自立を基本にして成長してきた。

それは変わらない」

いいことを言う。

「グループのリソースを当てて、

再成長をスピードアップさせていく」

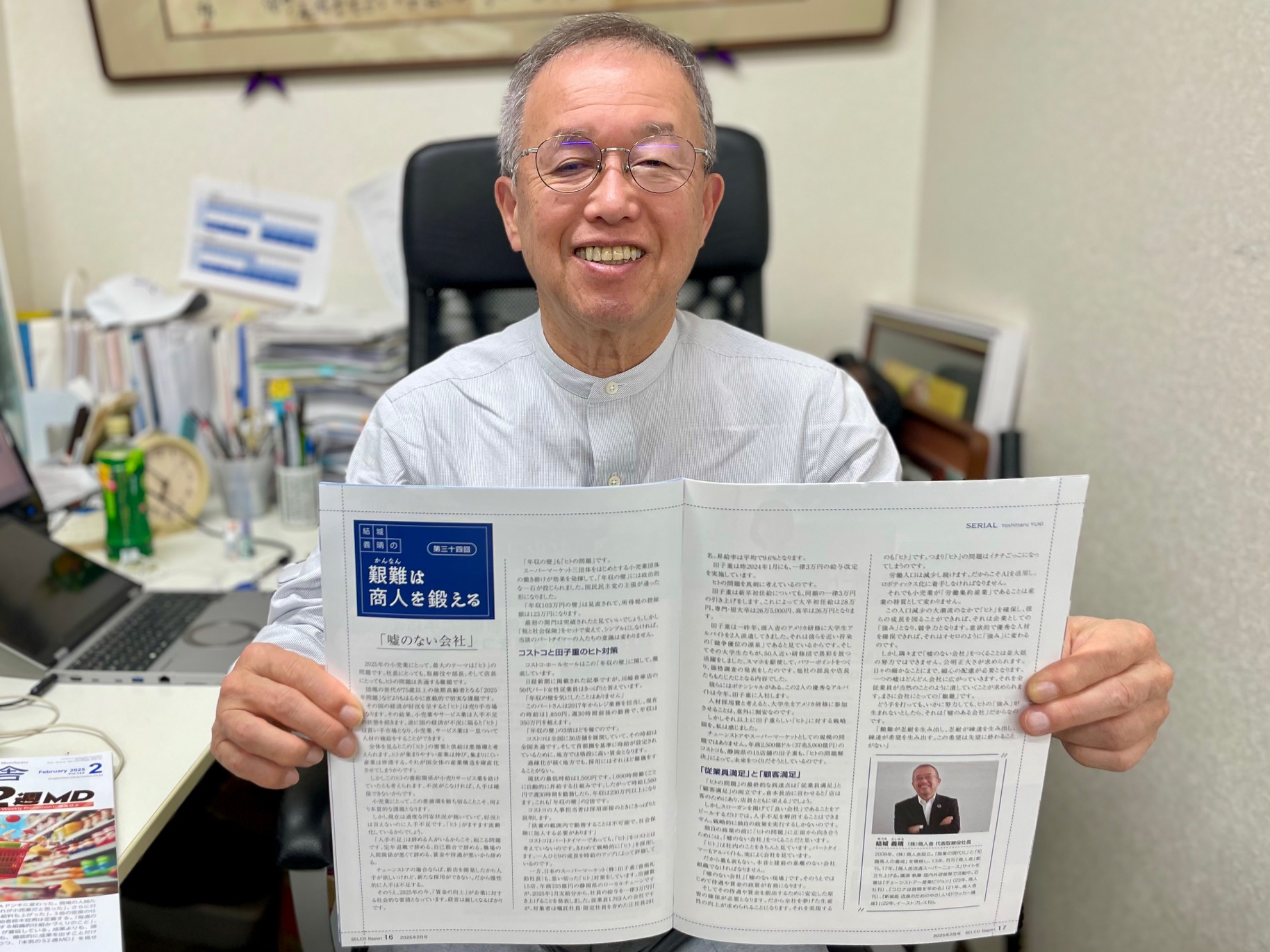

さて私は1日中、横浜の商人舎オフィス。

ランチの後、コーヒーを買いに行った。

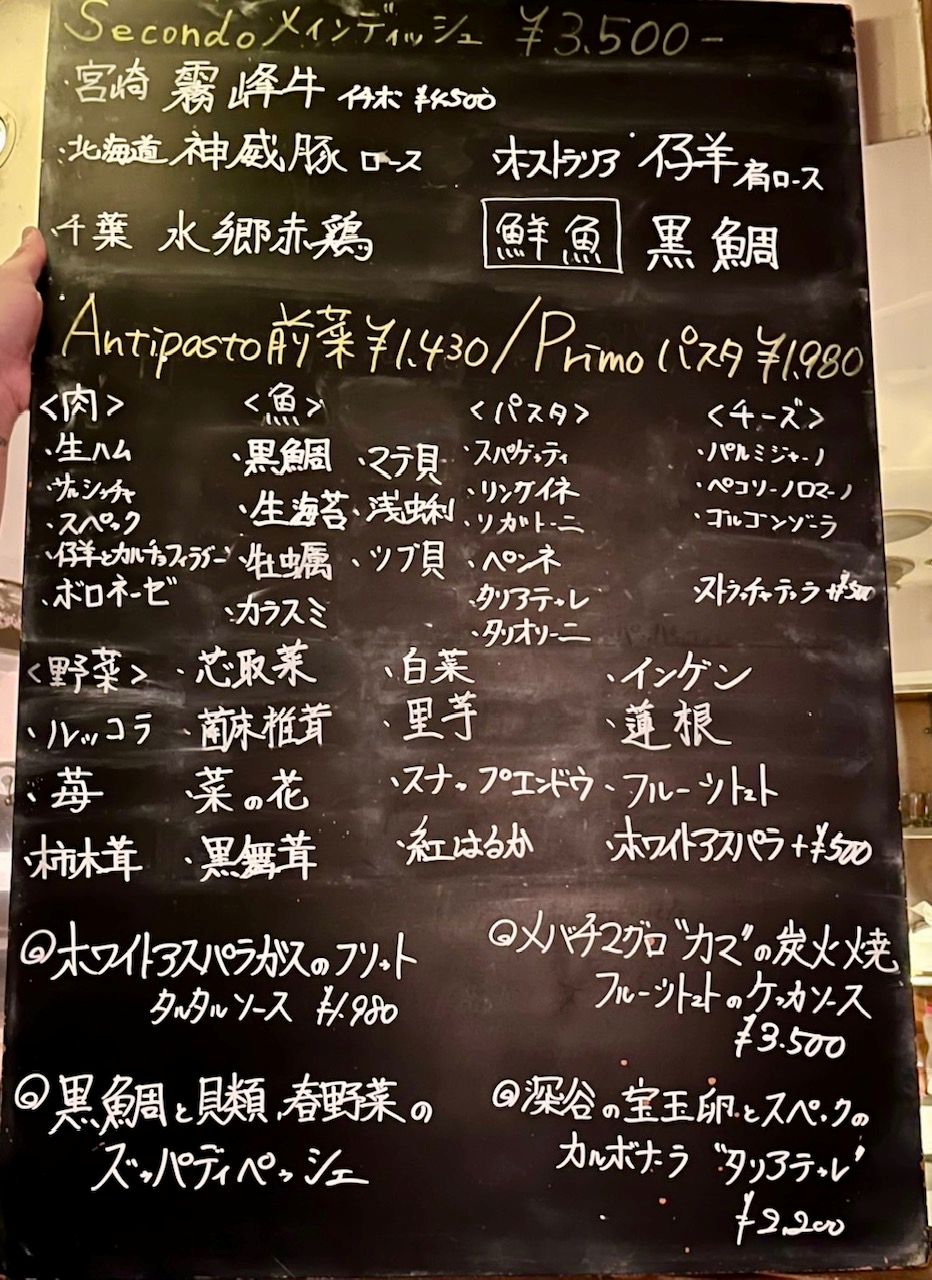

「珈琲問屋」は 国内に17店舗、海外2店舗。

年商は27億9000万円。

欧米のコーヒーのバルクの売り方。

商人舎で飲むコーヒーは全部、

珈琲問屋のものです。

おいでください。

飲んでみてください。

記者会見を見ていて、

セブン&アイ・ホールディングスとの、

大きな差を感じた。

イオンは自分のことを自分で決めている。

ただし、イオンは、

親子上場がもっとも多い会社のひとつ。

コングロマーチャントだからでもある。

しかしそれは一つの流れとして、

統合に向かっていく。

だから吉田さんはあえて、

「自主自立」という言葉を使った。

インディペンデントな存在でありながら、

一つのグループとして機能することを強調した。

しかし株式市場のなかでは、

集合したほうが株価には好影響が出る。

だから一つになっていく。

それは自然、必然、当然のことなのだと思う。

〈結城義晴〉