伊集院静と石川啄木・坂口安吾の「ふるさと」

2023年のカウントダウン。

あと3日。

来年の2024年は昭和99年。

2025年が昭和100年となる。

最近、よく使われる。

日経新聞は元旦から連載を始める。

「昭和99年 ニッポン反転」

多分に期待を込めた企画だろう。

昭和27年生まれとしては、

大いに気になる。

まだあの時代を引きずっている。

昭和は故郷のような印象だ。

日経新聞の巻頭コラム「春秋」

「故郷は黙って、そこにある」

亡くなった伊集院静さんの言葉。

コラム。

「帰省のコピーのようだが、

自身はめったに帰らず、

郷里を憎んでいた」

「移民の家族は冷たくされ、

父は土地の人とやり合い、疎まれた」

「だが、後年、父の言葉に驚かされる。

『やさしい土地、やさしい人たちだった』」

「人間は依(よ)るべき所がないと

生きていけない。

そう父の思いを感じた」

「頼ろうが、嫌おうが、

デンと黙って存在し、

『故郷を捨てる』とわざわざ

言わねばならぬほどの引力を持つ」

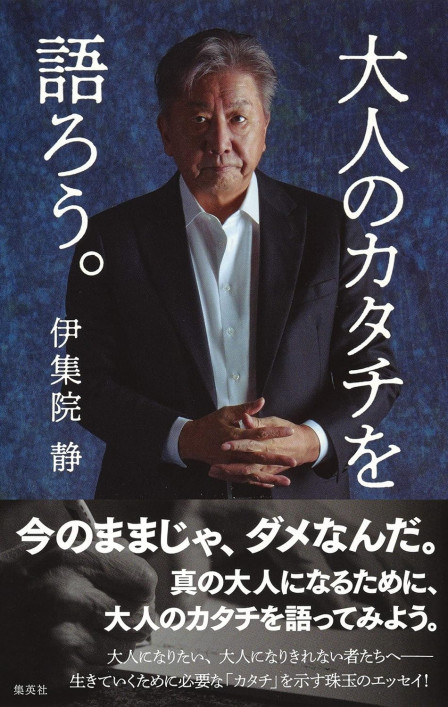

『大人のカタチを語ろう。』に、

移ろう望郷の念がつづられている。

「この年末年始に帰省する人は2割もいない」

少ない。

「帰る里のない人も増えたのか。

長きにわたる東京一極集中を思う」

伊集院さんは東京に出るとき、

母にこう言って送り出された。

「自分をきちんと見つけられる土地に出逢えたら、

そこで生きていきなさい」

居場所こそがふるさとなのか。

住めば都か。

母の言葉は伊集院の身体に生き続ける。

そして旅先である人に巡り合う。

その人は言う。

「ずっと本当の故郷を探す旅をしている」

かっこいい話だ。

伊集院静らしい。

コラム。

「それぞれの、ふるさとを想う年の瀬である」

私はこのコラムを読んだとき、

二人の言葉を思い出した。

石川啄木は歌を詠んだ。

ふるさとの山に向ひて

言ふことなし

ふるさとの山は

ありがたきかな

そのまんまの歌だ。

一方、坂口安吾は短文を書いている。

それが詩碑となっている。

砂丘の松林に置かれる寄居浜安吾碑。

発起人は尾崎士郎や壇一雄ら。

昭和32年6月の建立。

安吾は色紙を三枚書いた。

「雪も新潟の雪は

変に親切すぎる」

「コタツはガサツで

親切すぎて

イヤなものだが

あたらぬわけにもいかぬ

悲しい新潟」

そのあとに、

「ふるさとは

語ることなし」

いかにも安吾らしい。

三番目を選んだのは檀一雄だ。

無頼派の仲間だった壇も、

「らしい」と選んだのだろう。

ありがたきかな、の啄木。

語ることなし、の安吾。

それでも、

「故郷は黙って、そこにある」

年の瀬には私も、

ふるさとを思う。

君も、あなたも、

ふるさとを思うがいい。

今の若い人たちには、

その故郷にスーパーマーケットがあるのだろう。

ドラッグストアやコンビニがあるのだろう。

それらをひっくるめて、

ふるさとなんだろう。

そんな店には、

この年末年始、

活躍してもらいたいものだ。

ふるさとらしさを満載にして。

それにしても2割しか、

帰省しないのか。

それでも、

故郷は黙って、そこにある。

〈結城義晴〉