[日曜漫歩]Amazon Spheres(アマゾン・スフィア)

旧約聖書『創世記』の冒頭。

神は、はじめに、

天と地をつくった。

闇の中に光をつくって、

昼と夜ができた。

二日目に神は、

空をつくった。

三日目に海と地をつくって、

そして植物を茂らせた。

今日は、この三日目の話である。

ちなみに四日目に、

神は太陽と月と星をつくり、

五日目に、魚と鳥をつくり、

六日目に、動物をつくった。

この日、神は自分に似せて、

男と女を創造した。

名前をアダムとイブといった。

七日目に神は、休んだ。

だから七日目の日曜日は、

安息日とされた。

今日のブログ[日曜漫歩]は、

先週のシアトルの日曜日のこと。

神が三日目につくった植物の世界を、

ひとりの人間が再構築した。

Amazon Spheres(アマゾン・スフィア)。

アマゾン本社スペースにできた植物園。

人間の名前は、ジェフ。

ほんとうはジェフリー。

オープンしたのは、

日本時間の2018年1月31日(水)0時。

ジェフ・ベゾス(Jeff Bezos)は、

アマゾン・コム創業者であり、

現在のCEO。

今年のForbes調査の世界長者番付で、

マイクロソフトのビル・ゲイツを抜いて、

トップになった。

つまり、世界一の金持ち。

そのジェフ・ベゾスが、

シアトル市のダウンタウンに、

約40億ドルを投資して、

ガラス張り球体型植物園をつくった。

ドームの広さは3700㎡で、

3つの球体が連なっている。

このスペースは、

6番アベニューと7番アベニューを横断。

ベゾスが執務する本社ビル「Day 1」の前にある。

ベゾス自身もこのSpheresを楽しむ。

設立の目的は、この空間で、

アマゾンの従業員たちが、

新鮮な空気を吸いながら、

仕事中に安息する。

つまり憩いの場所である。

従業員が会議を開くこともできるし、

コーヒーなど飲んで、

リラックスすることもできる。

Spheresの中には緑の香りが漂う。

森の中を漫歩する疑似体験が味わえる。

シアトルのAmazonには、

4万人の従業員が働いている。

基本的に彼らのために開放されていて、

クリエイティブな発想を生み出すために、

この場所が活用される。

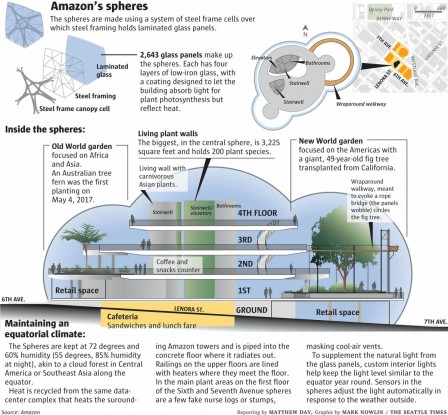

この建物は4層の温室構造で、

昼間は室温22℃、湿度60%に保たれる。

夜間は室温12℃、湿度85%。

植物の生育のため、

中央アメリカや東南アジアの、

森林の気候に似せてある。

しかし、冬は寒いシアトル。

街を歩いてきてもドームの中に入ると、

心地よい暖かさがある。

なお、室温を保つため、

近隣のデータセンターで発生した熱が、

上手に再利用される。

この熱はコンクリートの床から供給される。

上層階では手すりのパイプで暖められる。

見栄えを良くするため、

パイプは見えないように隠されている。

Amazon Spheresは、

2643枚のガラスパネルで構成されている。

各パネルは植物の光合成を促すため、

光を吸収する構造であると同時に、

熱を反射するコーティングが施されている。

シアトルは冬の日照時間が短いため、

スタジアム用のライトで光を補う。

常に12時間分の光を一定量、

与えられるように自動的に調整される。

ドームの中には、

4万種の植物が栽培されている。

絶滅危惧種を含む植物が、

世界300カ国以上から集められた。

6番アベニュー側のドームは、

「Old World garden」。

アフリカや東南アジアの植物がある。

絶滅危惧種の植物もあるし、

食虫植物もある。

このOld World gardenの入口から入ると、

約18mの4階建ての巨大な緑の壁がある。

200種類の植物が所狭しと植えられている。

これを外から見ると、

ドーム全体が緑色に見える。

7番アベニュー側のドームは、

「New World garden」。

中南米の植物が中心に植えられている。

最も目を引くのは、

愛称”Rubi(ルビ)”。

17mのフランスゴムノキの大木で、

オーストラリア産。

スフィア内はWi-Fi完備。

空間にはミーティングスペースがある。

1つの球体には最大800人の収容が可能で、

ワークスペースの機能を果たしている。

ドーム内には、

15人用の大きな円形会議場がある。

ベンチ型の休憩スペースもある。

カフェスペースに行けば、

軽食をとることもできる。

最上階から7番アベニューの球体へ行くと

木で造られた会議スペースがある。

「鳥の巣」と呼ばれる。

鳥の巣はルビの先端付近に隣接している。

鳥の巣にいる気分を味わえる。

このAmazon Sphereは、

Amazon従業員だけが利用できる。

一般向けには、

1階の展示エリアの無料ツアーを、

週2回で実施している。

一般の人々に向けた展示室。

私もここにだけは入ることができた。

神が三日目につくった植物。

もしかしたらジェフ・ベゾスは、

神の気分になっていたかもしれない。

〈結城義晴〉