2025年1月元旦。

結城義晴のblog[毎日更新宣言]を開始します。

1年1年、決意を新たにして、

書き続けます。

株式会社商人舎としては、

一昨年に年賀状じまいをしました。

そこでこの商人舎公式ホームページで、

新年のご挨拶を申し上げます。

新年、おめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

2025年1月に考えること。

「2030Vision」を描きたい。

産業も会社も、個人も。

もちろん国も。

5年後には「2030年問題」が待ち受けています。

少子高齢化はさらに進み、

超高齢化社会がやってきます。

日本の総人口は約1億1700万人まで減少し、

国内人口の3人に1人が65歳以上の高齢者になります。

そして社会保障費の負担は急増し、

医療費や介護費、年金などに関して、

大幅な見直しが必須となります。

私自身はいつまで生きられるかわからない。

天寿を全うするだけです。

しかしできるだけ健康寿命を延ばしたい。

そのために最大の努力を払う。

一番いいのは、

仕事に邁進することだと思っています。

その一方、少子化によって、

15歳から64歳までの生産年齢人口は激減します。

ここから多岐にわたる問題が発生します。

これが「2030年問題」と呼ばれます。

そしてこの2030年は、

プレ・シンギュラリティに当たる年度でもあります。

シンギュラリティ(技術的特異点)は2045年。

人間の知性を超える人工知能(AI)が登場して、

社会が急速に変化する現象。

その前段が2030年のプレ・シンギュラリティ。

人工知能と人間との関係は、

どこまでいくのか。

どう変わるのか。

私たちは今年、確かに2030年を、

見つめなければならないと思います。

だから2030年Visionが必須です。

未来は与えられるものではなく、

自ら選んで、主体的につくっていくものです。

自らVisionを描いて、

自ら選択する。

自ら未来をつくる。

1月元旦には、

その決意をしたいと思います。

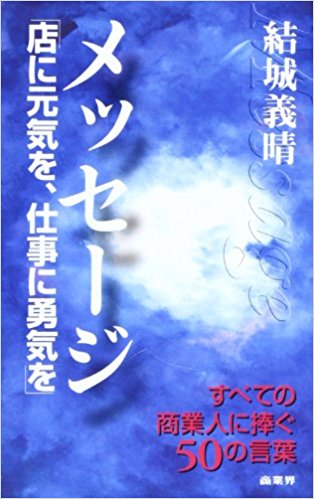

[Message of January]

嘘をつく店

倉本長治は言い放った。

「この店は滅びる」

よほど腹が立ったのか、

それともひどく悲しかったのか。

お客を無視する店。

失礼な店。

買いたい品が見つかりにくい店。

欲しいものが品切れしている店。

買った商品が傷んでいる店。

きたない店。

一番いけないのは、

嘘をつく店だ。

正直を謳っていながら、

小さな嘘を潜ませている店である。

「安い」と「良い」とは、

突き詰めると同じことだ。

品質が同等で価格が低い状態を「安い」といい、

価格が一定で品質が高い状態を「良い」という。

品質と価格の天秤で測ると、

「安い」と「良い」とは同じ価値なのである。

ただし、「安い」も「良い」も、

嘘をつかない店でのことだ。

「安いよ、安いよ」と、

大声を張り上げている者にかぎって、

嘘つきの店がある。

不実の店が多い。

こんな店には、

一瞬の「買物の得」はあっても、

一生付き合う「生活の得」はない。

そして人々はそれを瞬時に見抜くのだ。

競争はますます激しくなる。

情報は素早く広く還流する。

そして賢い消費者たちを誕生させる。

逆に、競争者たちは淘汰されていく。

それは現代社会の宿命である。

競争は進化を促す。

見えざる手がそれを後押しする。

だから私もこう言い切ろう。

嘘をつく店など、滅びてしまえ。

永遠に、この地上から消え失せろ。

かつての同じタイトルのMessageを、

書き直してみました。

1年に絞って考えると、

昨年は「物流の問題」が迫っていました。

今年はどう見ても「人の問題」です。

懸案の「年収の壁」は人手不足問題でしょう。

さらに人材の獲得と人材の育成も、

大きな問題です。

そして人の問題の根本になければならないのは、

「嘘のない会社」なのです。

嘘のない会社、嘘のない組織、

嘘のない店、嘘のない職場こそ、

怖いものはない。

一番強いのです。

それが1月のMessageです。

では今年1年に向けて、

ともに第一歩を踏み出しましょう。

〈結城義晴〉