第14話 シェラネバダでのキャンプ2011年11月2日(水曜日)

夏休みのある日、ジョージ君たちはシェラネバダ山脈にキャンプに行った。

もちろん、寝るのは寝袋であり、テントもない。

夜露が落ちれば、そのまま顔をぬらす。

寝袋の下は岩、慣れないととてもごつごつして眠れない。

熊が出る可能性もある。

毒グモ、蛇だっているかもしれない。

ジョージ君とホスト・ファミリーは毎週末、このようなことを繰り返した。

ホスト・ファミリーの夫婦は半年前に再婚して、新婚旅行にメキシコへ車で行き、2週間にわたって寝袋で眠たらしい。

潮騒の音を聞き、満点の星を眺めながら、毎晩愛を確認して、2人の今後の生活や、将来の夢を語り合ったそうだ。

日本人でも20代なら毎晩愛せる人もいるかもしれないが、40代後半女性と50代男性の話だ。

当時の日本では老後の心配はしても、50男と40女が毎晩野宿で愛し合う、夢を語り合うなど誰もしない。

何の夢?

自然に否定的な感情が湧いてきた。

笑わせるな。

ジョージ君が日本で会社を辞めた時、同じ部の村上課長はジョージ君のアメリカ行きに、「若い人はいいな、俺たちはもう年だよ」 と言った。

その村上さんまだ46歳だった。

それより、メキシコで毎晩、野宿など危険極まりないのではないか?

この夫婦と村上課長との、考え方の大きな違いは、金のなせる業なのか?

そうとも言い切れない。

これは民族の持つ、個性かもしれないとジョージ君は感じていた。

なぜホテルに泊まらないのか?

そこで2人にジョージ君は聞いた。

どうして毎晩の野宿をするのか?

ホテルに泊まらないのか?

金が惜しいのか?

なぜ再婚したのか?

ハイドン氏は答えた。

「我々の先祖は、と言っても遠い昔ではない、祖父さんの時代、英国を捨てて大西洋を越えて、この新天地、アメリカにやって来た。それは命を掛けた行為さ。アメリカに着けば着いたで、飢えや疫病に苦しみ、インディアンと戦い、この地カリフォルニアまでやって来た。何カ月も野宿をしながらここに来たんだよ。その気持ちを忘れないためにも岩の上で寝るのだ。アメリカは戦いの歴史だ。俺の祖父さんは町の祭りで、掛けボクシングをして賞金稼ぎをしていた。見せ物さ、生きるためにボクシングをした。ジョージは空手ができるなら、絶対アメリカで道場を出しなさい。アメリカではファイティングや、ケンカに役立つものなら絶対に流行る。とにかく、野宿はあたりまえなんだ」

次第にハイドン氏は興奮にして、話が熱ぽっくなってきた。

「アメリカに逆らう奴はロシア人だろうと、日本人だろうと、中国人だろうと叩きつぶしてやる。アメリカ人をなめてはいけないよ。この国の国民性は好戦的だ。お前だってそうだろう、日本では多少並はずれたエネルギーと、根性を持っているからこの国に来れたのだ。中国系であろうと、ヨーロッパ系であると、ロシア系であろうとアメリカ人になる奴は、根性が違うのだ。お前も俺が仕込んでやる、甘っ垂れた日本人から決別しろ。さあ寝ろ、オオカミが出たら一緒に戦おうぜ。心配はするな、オオカミはもういない。でも熊は時々出るぞ」

ベティーも、ジョージ君のその質問になぜか興奮していた。

「ジョージ、私の夫が言ったこと、分かったわね。それは男も女も生涯戦い続けると言うことよ。セックスも男と女の戦い、いつまでも真剣勝負なのよ」

やはり、成功者は違う。

それともアングロ・サクソンだから違うのか。

翌日はよく晴れていた。

雲ひとつない青い空だった。

ジョージ君のホスト・ファミリーと彼らの友人、3世帯の合同キャンプだった。

朝食を食べ、ゆっくりとくつろいでいた時のことだった。

朝からテンションの高かった末娘のアンネは飛んだり、跳ねたり、歌を歌ったり、上機嫌だった。

彼女があと数歩下がると、窪地に足を取られる瞬間だった。

ジョージ君は叫んだ。

「アンネ、危ない!」

娘は振り返り、何事もなく、無事だった。

その一部始終を見ていた母親のベティーが、ジョージ君に言った。

「ジョージ、今、何を言った。何をした?」

「あなたの娘が転びそうになったので、声を掛けて助けたのですが。」

「何で、そんないらないことをするのよ。私だって見ていたんだよ。私はアンネが転べば良いと思っていたのに。お前がそれを邪魔をした。とんでもない奴だ」

ジョージ君は当然抗議をした。

人助けをして、苦情を言われるなんて、いくらホスト・ファミリーでも許せない。

「どうして私を責めるのですか?」

訳がわからない。

ハイドン氏が口を開いた。

「ジョージ、君は私の娘の学びの機会を奪ったのさ。子供は痛い目にあわないと学ばない。子供には適当なリスクを触れさせることも必要なんだよ。命や大けがでもしないようにするためにも、小さなリスクは買ってでもしろと言うことだよ、解るか?ジョージ」

ジョージ君は、なかなか納得できなかった。

でも冷静になるにつれ、彼らの言わんとしていることが、次第によくわかった。

ただ日本の母親との大きな違いを感じだのだった。

たくましい考え方もあるのだ。

「アングロ・サクソン侮りがたし」

やがて夕方、火を囲んだ、キャンプ・ファイヤーが始まった。

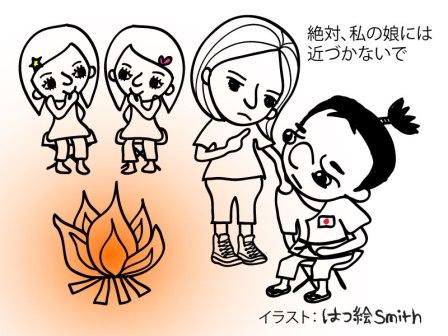

ジョージ君の隣には、13歳の双子の女の子がいた。

チラチラとジョージ君の方を見ている。

双子のお母さん、ミセス・ヘスは40歳前後の素敵な女性だった。

ミセス・ヘスが口を開いた。

「ジョージ、あなたはとても良さそうなボーイね。私の娘たちが、あなたのことに興味があるみたい。お友達になってくれない?」

突然のデートの申し込み、しかも母親から。

思わずジョージ君はこの双子に聞いた。

「僕がいくつに見えるかい?」

じろじろ眺めながら、やがて言った。

「SIXTEEN?」

完全に面食らった。

東京では、良く聞かれた、「何名奥さんがいますか?」

いや、間違えた、「何名子供さんがいますか?」だ。

「いえ、まだ独身です」

「え?本当ですか?」

ふざけるな、ジョージ君は本当にこの老け顔が大嫌いだった。

それがアメリカでは16歳に見える?

夢のような話だ。

天国にものぼる気分になった。

ミセス・ヘス向かって言った。

「私は26歳ですが、あなたの双子ちゃんの友達になってもいいですよ」

「えー、26歳?あなた何を言っているのよ、絶対、私の娘には近づかないで。何を考えているの?」

ここでジョージ君はなぜ叱られないといけないのか?

不満に思った。

ミセス・ヘス、あなたから出た話なのに。

それにしても東洋人は若く見えるらしい。

ミセス・ヘスの横にいた、ホスト・ファミリーのベティーが大きな声で言った。

「ミセス・ヘス、もうすぐ、あなたに孫ができるわよ」

彼女は顔を真っ赤にして、ジョージ君を睨みつけた。

それがみんなには可笑しかったのだろう、深夜のシェラネバダ山中に、大笑いがこだました。

ジョージ君はインディアンが聞いているような気がしていた。